山东特大非法经营疫苗案件曝光后,让更多的中国父母对免疫体系失去信心,从而减少孩子的常规免疫。网上更充斥着各种赴港接种疫苗的攻略,使不少内地家长宁愿舍近求远想到香港注射疫苗

可就在内地家长还在讨论是否要去香港打疫苗时,香港卫生署先行一步,于4月1日实施“限苗令”。

3月30日,香港卫生署宣布,自4月1日起,香港政府辖下公费医疗母婴健康院会实施新措施,优先为香港本地儿童提供疫苗注射服务。

这意味着,非香港居民赴香港公立医院打疫苗,只能医院有预约余额时,才能得到服务。目前赴香港私立医院打疫苗,暂不受新规影响。

“从“奶粉荒”到“疫苗荒”,内地的每一次恐慌都牵动着香港。单纯依靠香港市场并不能解决内地人对食品药品安全的“失信危机”。疫苗案件问题的核心在于生产、运输、储存、销售等环节的大规模腐败和有效监管的缺失,而在这一点上,香港特区政府的治理方式无疑对内地药品市场有着借鉴意义。

这突如其来的疫苗潮无疑是严重加大了香港政府母婴健康院的负担。据相关消息称,自上星期以来港接种疫苗的预约骤增,部分健康院的预约已经排到5月。

对此,香港卫生署减少疫苗限额,计划从下月开始,全港所有母婴健康院每月只提供120个名额供非香港儿童预约、接种疫苗。根据香港卫生署网站提供的数据,香港共有31间母婴健康院,这就意味着每间母婴健康院只有不到4个配额供非港儿童注射疫苗。此外,照顾到香港本地儿童的需求,香港卫生署允许部分母婴健康院有权即时停止预约服务。

这一次香港特区政府收紧疫苗配额目的在于保证香港本土资源合理分配的前提下,解决大陆的疫苗危机。

然而,内地人不能够期待每一次“病症”爆发后都涌入香港市场寻觅解决途径,这样只会加大两地矛盾,无益于解决监管缺失的根本问题。

根据香港现行政策,凡是本地儿童,在政府辖下公费医疗母婴健康院接种疫苗均无需支付任何费用。非本地儿童若想在香港接种疫苗,可选择在母婴健康院或者私立诊所,但均需支付相关费用。

香港卫生署本次宣布调整儿童健康政策,优先向本地儿童提供服务,这对计划赴港注射疫苗的非本地儿童并无太大影响,如果母婴健康院额度已满,可选择去私立诊所注射。

香港卫生署的新政策规定,所有到访母婴健康院接受儿童健康服务的人士均须预约,并须出示有效的身分证明文件核实。母婴健康院已採取分流,非本地儿童只可在服务有余额时预约,并须缴付收回成本的费用。

“据统计,今年初至3月29日,香港母婴健康院共有47 508人次接受儿童健康服务,二月有46 450人次,一月则有49 549人次。其中,非符合资格人士分别有389人次(0.82%)、382人次(0.82%)及398人次(0.80%)。

需注意的是,由于非符合资格人士包括所有非本地儿童,而接受儿童健康服务不一定接种疫苗,故此非符合资格人士的就诊人次不应被视为内地儿童来港接种疫苗的统计。

香港的儿童免疫计划主要由公立医疗系统提供支持,31家母婴健康院就承担着全港免费疫苗接种。

香港疫苗突发限苗令,没法去香港打疫苗了吗?

不会!

实际上,香港的私家医疗系统也会提供错位经营,大部分自费疫苗均可以在私家医院、私家诊所找到。而私家医疗系统除面向本港居民,还可以面对海内外非本港居民个。

卫生署从本港居民服务角度突然叫停赴港打疫苗,但是对于大多数内地居民来说,预约、无需排队等候的私家医疗才是更方便、更有效的服务体系。

不过对看惯内地大公立医疗体系的内地居民来说,可能不理解香港的私家医疗体系,认为都是不正规的。

其实在香港的法制环境和严格的医疗管制系统下,香港不存在不正规的医疗机构,尤其是承担着香港居民70%以上的看诊就医的私立医疗系统,也是好医生林立、医德更好的渠道。

内地问题疫苗、问题食物频生,既折射出一批人的道德问题,与其让内地家长为孩子打一针放心疫苗在港四处奔波,我们的执法部门是不是也应该学学香港的疫苗监管体制,从根儿上将老百姓失去的信任再赢回来?

疫苗从生产单位到接种人群的流通环节依次是:生产企业—药品批发企业—接种单位—接种人群。其实从之前发生过的广东韶关“7.6疫苗事件”、 安徽泗县“6.17疫苗事件”、 山西“贴标疫苗”事件以及本次的山东问题疫苗事件的流通环节,可以发现一个共性。从生产企业到药品批发企业的环节上是相对规范的冷链运输,而从药品批发企业到接种单位的流程开始,疫苗的储存和运输就开始脱离了冷链运输。

这“最后一公里”的失控是大部分疫苗事件的根源。

疫苗关系人民生命健康,而且属于国家强制免疫,所有儿童都需要接种疫苗。从已有的法规可以看出,这个行业属于高度监管行业。从生产、流通、储存、运输到最后的接种等各个环节都有国家法规规范,并且配备了卫生监督部门和药监部门两大监管力量进行监管。根据疫苗储存和运输管理规范,卫生主管部门负责预防接种的监督管理工作,药品监督管理部门负责疫苗的质量和流通的监督管理工作。

可是在如此严格的法规和强大的监管力量下,为什么这些违规违法行为能够持续,而且规模还如此巨大?

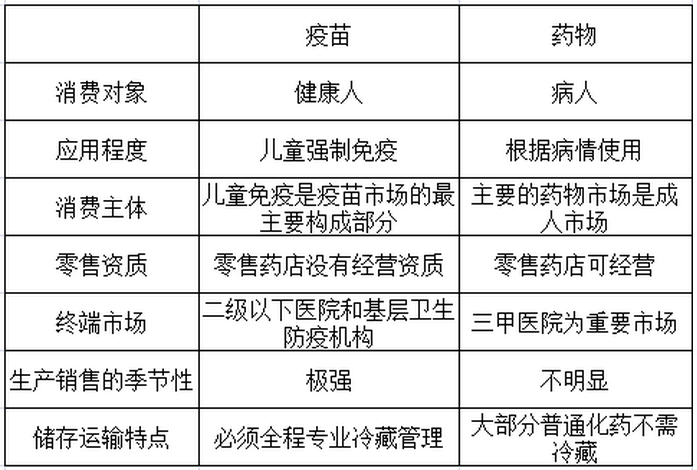

疫苗是一种药物,但却有着与普通药物截然不同的行业特点。

疫苗这些与药物截然不同的行业特点,其实与漏洞发生的机制也有一定的相关性。

还需要关注的就是:

1、近期疫苗降价导致的窜货行为可能是行业“潜规则”

“几起疫苗事件中比较典型的一个特点是近期疫苗的出现。国家食药监总局药化监管司司长李国庆指出,山东案件中涉事疫苗多为3-6个月临近保质期的产品。安徽泗县“6.17疫苗事件”中也有过期失效疫苗发现。

由于疫病的发生具有季节性,因此,厂家不可能常年保持生产,而是在疫病多发季节前根据需求一次生产当年所需的足量疫苗。而疫苗的有效期一般在两三年左右。因此,如果当年未能按计划全部使用,易造成大量近期疫苗出现。

上游疫苗销售企业及业务人员为追逐利益,会想方设法将疫苗销售出去,这种不顾经销协议,进行疫苗跨地区降价销售的行为就叫“窜货”或“窜苗”。

如果快到期限还未完成时,业务员便会通过中介把疫苗卖到下一级有资质的销售员手上。山东大案中庞某做的正是这样的转手中介。

相关疫苗行业人士认为,庞某的行为实际上是行业“潜规则”。只不过如果双方都有资质,又全程冷链运输的话,就是违规不违法。

2 、接种单位违法购买疫苗的动机需要密切关注

有人卖还得有人买,在这些疫苗案件中有一个惊人的相似之处是,涉案接种单位大部分是正规机构,他们主动与违法分子联系,购买低价近期疫苗。

动机很简单:这些低价疫苗的加价空间大于正规渠道得到的疫苗。

除了道德败坏,接种单位的人员贪图其中的差价利润还有没有其他原因?

2006年曾报道称,卫生部6月底来自全国20多个省(自治区、直辖市)有关疫苗管理条例落实情况的调查资料提示,全国有44%的县并未按条例要求落实基层从事预防接种工作人员的补助经费,其中有448个县(占16%),政府取消了预防接种收费,而补助经费又未落实。

财政拨款有限的现状下,在对一类苗接种缺乏积极性的同时,大部分基层疾控热衷于积极推广二类疫苗的接种,二类苗的高利润为其提供了主要的收入来源。

3 、全程必须冷藏的产品特点要求严格的“体内循环”监管

几乎大部分疫苗案件的关键点都有疫苗未能全程冷藏这个环节。冷藏要求有专门的设施,必然增大销售成本。因而,依靠从业人员的自觉性去完成冷藏是不太可能的,唯一可行的办法是将此过程置于严格监管之下。

上海在本次山东大案中安然度过,其经验可以借鉴。上海对于二类疫苗的管制比《条例》所规定的更加严格,疫苗均采取集中招标采购方式,即使二类疫苗,也统一由市疾控中心采购,然后分发给下属单位。

根据上海疾控中心的说法,供应疫苗的公司均为具有资质的合规企业,对疫苗运输、储存和使用进行全过程、全覆盖、全天候的冷链监测与管理。疾控部门对到货疫苗的供应商资质、药检报告等进行严格查验,以杜绝风险疫苗流入上海市。

4 、疫苗监管涉及到两部门监管力量的协调

“预防接种”与“质量流通”之间的界限究竟如何划分?卫生监督部门与药检部门的监管如何无缝衔接?疫苗在未接种到人体之前都属于流通环节,但进入疾控部门而尚未接种到受种者体内,尚在流通环节中的疫苗应该由谁监管?

安徽案件中,泗县药监局稽查科人士反映,药监部门进行疫苗监管很难,因为疫苗基本上是由卫生系统自采自用、自管自监,什么时候进的疫苗,防疫站也不跟药监局讲,药监局知道了就过一下程序,不知道也就不管了,“我们总不能派一个人跟着运输全过程吧”。

山西疫苗案件中一位药监人士称,通常所说的“流通”主体是指生产企业与经营企业,疫苗进入疾控系统之后,实际上就到了政府手中,进入“预防接种”环节,药监部门不宜介入。

山西疫苗案的举报人陈涛安说,药监部门很少介入已进入疾控系统后的疫苗监管。药监部门根本不敢封存疾控部门的疫苗,“它要这么干,疾控部门只要说一句影响‘疫情’控制,药监部门马上就没了脾气”。

山东问题疫苗案件中,业内人士表示“二类疫苗的销售和流向一直查的不严,因为种种原因,药品监管码很多地方都不扫。”食药系统推广的药品监管码并未被卫生系统采纳,在疫苗流向的监控上一直存在漏洞。

5 、法规对流通环节的惩罚力度过于轻微

“从相关条例里了解到,对于这些关键环节的违法人员,《条例》对其惩罚最严重的也不过是吊销经营资格和吊销执业证书。这样的惩罚力度不足以震慑犯罪分子。也许这也是安徽疫苗案件中的张鹏和山东疫苗案件中的庞某能够重复犯罪的原因。

3月24日国家卫计委疾控局局长于竞进在新闻发布会上表示接下来将改进二类疫苗的管理,要求接种单位要在省级平台进行交易,做到疫苗来源可追寻,加强对疾控单位和接种单位购进等随机检查方式对二类疫苗监管。

我国的疫苗流通管理环节会有哪些根本性的改变呢?让我们拭目以待。